Kubernetes�Ŏ�������[�h����N���E�h�l�C�e�B�u�G���W�j�A��

�y�Z�~�i�[���|�[�g�z�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p���}�X�^�[�������Ȃ�܂��w�Ԃׂ��̓R���e�i��Kubernetes

�x�m�ʊ�������\�t�g�E�F�A�v���_�N�g���Ɩ{��

�A�v���P�[�V�����}�l�W�����g���ƕ� ���J����

���J�� �C�V ��

YouTube����͂�����

�N���E�h�l�C�e�B�u�����ڂ����w�i�ɂ́A����̕ω���DX������

���N���E�h�l�C�e�B�u�����ڂ��W�߂Ă���w�i�ɂ́A���̒��̕ω���DX���p�̍L���肪�傫���W���Ă��܂��B���݂͎Љ��o�ς̕ω��A�}���ȋZ�p�̐i���ȂǁA�����̂���悤���ǂ݂ɂ������̒��ł��B�s���̕ω��ɑΉ����邽�߂ɂ��A�ŐV�̃f�W�^���Z�p�����p����DX���i������A���̓����̓V�X�e���J���̂�������傫���ς�����܂��B

���قǕω����������Ȃ���������ɂ́A�V�X�e���J����������x�A�����E�^�p���_�łǂ��Ȃ邩�̌��ʂ��������܂����B���̂��ߍŏ��Ɍڋq�v����Ȗ��ɕ��͂��āA���ꂩ��J���̌v�����ʗ\�������Ƃɐi�߂Ă����܂����B���ʂƂ��āA�v�悪�v����ԗ����Ă��邩�ǂ����A�܂�����ғ����邩�Ƃ��������ڂ��d������Ă��܂����B

���ꂪDX������鍡�̎���ɂȂ�ƁA��������Ȗ��ɐi�߂Ċ����������ɂ͏��傫���ς���Ă��邱�Ƃ�����������܂���B�����ŐV���ȃA�C�f�A��Z���ԂŎ������A���[�U�[�̔��������Ȃ���ǂ�ǂ�C���������Ă����A������A�W���C���Ȑi�ߕ��ɕς���Ă����܂��B�V�X�e���Ƃ��Ă��ŏ����̋@�\�őf���������[�X�ł��邱�ƁA�_��Ɋg���E�ύX���ł��邱�Ƃ��d������܂��B�N���E�h�l�C�e�B�u�ւ̎��v�g��̔w�i�ɂ́A������������̑傫�ȕω������邱�Ƃ��܂��������Ă����܂��傤�B

�N���E�h�l�C�e�B�u����������4�̊�{�v�f�Z�p�Ƃ́H

��̔w�i�܂��āA���̓N���E�h�l�C�e�B�u����������Z�p���u�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�v�Ƃ͉����ɂ��Ă��Љ�܂��B

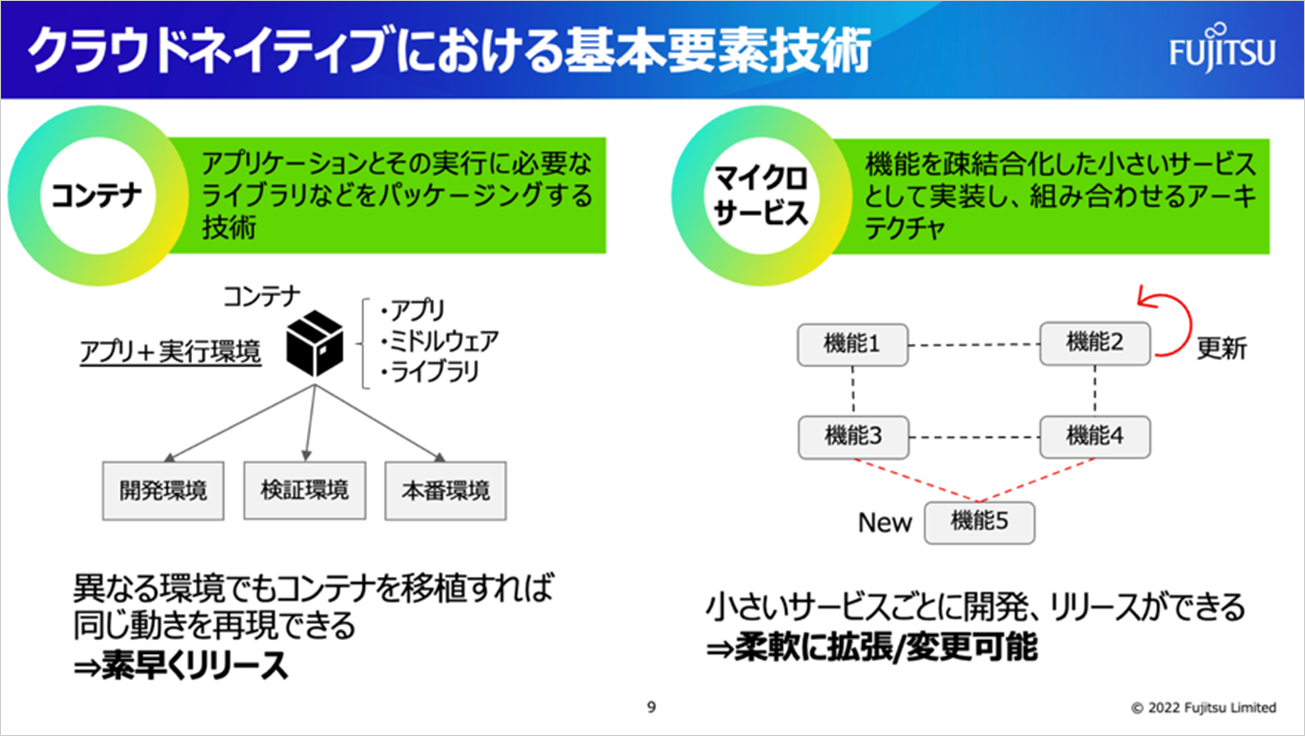

�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�ɂ́A�傫��4�̊�{�v�f�Z�p������܂��B��̓I�ɂ� �@�R���e�i �A�}�C�N���T�[�r�X �BCI/CD �C�R���e�i�I�[�P�X�g���[�V���� �ł���A���̑��ɂ��T�[�r�X���b�V����Ď��ȂǁA���푽�l�ȋZ�p�����p���ăN���E�h�l�C�e�B�u�ȃV�X�e�����������Ă��܂��B

���̂����@�ƇA�́A�N���E�h�l�C�e�B�u�ɂ������{�I�ȋZ�p�v�f�ł��B�u�R���e�i�v�́A�A�v���P�[�V�����Ƃ��̎��s�ɕK�v�ȃ��C�u�����Ȃǂ��p�b�P�[�W���O����Z�p�ł��B�]���́A�����ƂɌʂ̃��C�u�����Ȃǂ�����K�v������܂����B������R���e�i�Ƃ����`�ŁA�A�v���Ƃ��̎��s�����ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��邱�ƂŁA�قȂ���ł��������������A�v�����ȒP�ɍČ��ł���悤�ɂ��Ă��܂��B

����́u�}�C�N���T�[�r�X�v�́A�R���e�i�̂悤�ȌX�̋@�\���m�̌�������߂āA�������T�[�r�X��a�����A���Ȃ킿���₩�ɑg�ݍ��킹�Ď�������A�[�L�e�N�`�����w���Ă��܂��B�]���̃V�X�e���ł͊e�@�\�����ɘA�g���Ă������߁A�@�\�lj���C������ςł����B������}�C�N���T�[�r�X�Ƃ����@�\�P�ʂɕ������đa�����ɂ��邱�ƂŁA�T�[�r�X�P�ʂł̐v���ȊJ������[�X�A�_��Ȋg���ύX�������ł���悤�ɂ��Ă��܂��B

����A�B�ƇC�́A�N���E�h�l�C�e�B�u�ɂ����ĊJ���v���Z�X���x�����@�ł��B�܂��uCI/CD�v�́A�J�����Y�̕ύX�̃^�C�~���O�Ńr���h��e�X�g�A�f�v���C�܂ł��o�b�N�O���E���h�Ŏ������s����J����@�ł��B�N���E�h�l�C�e�B�u�ł́A�������P�ʂŋ@�\�lj��E�X�V���s���邱�Ƃ��������߁ACI/CD�Ƃ�����A�̏����̎������ɂ���āA�i���̈ێ��ƒZ�T�C�N���ł̌p�������[�X�𗼗�������̂ł��B

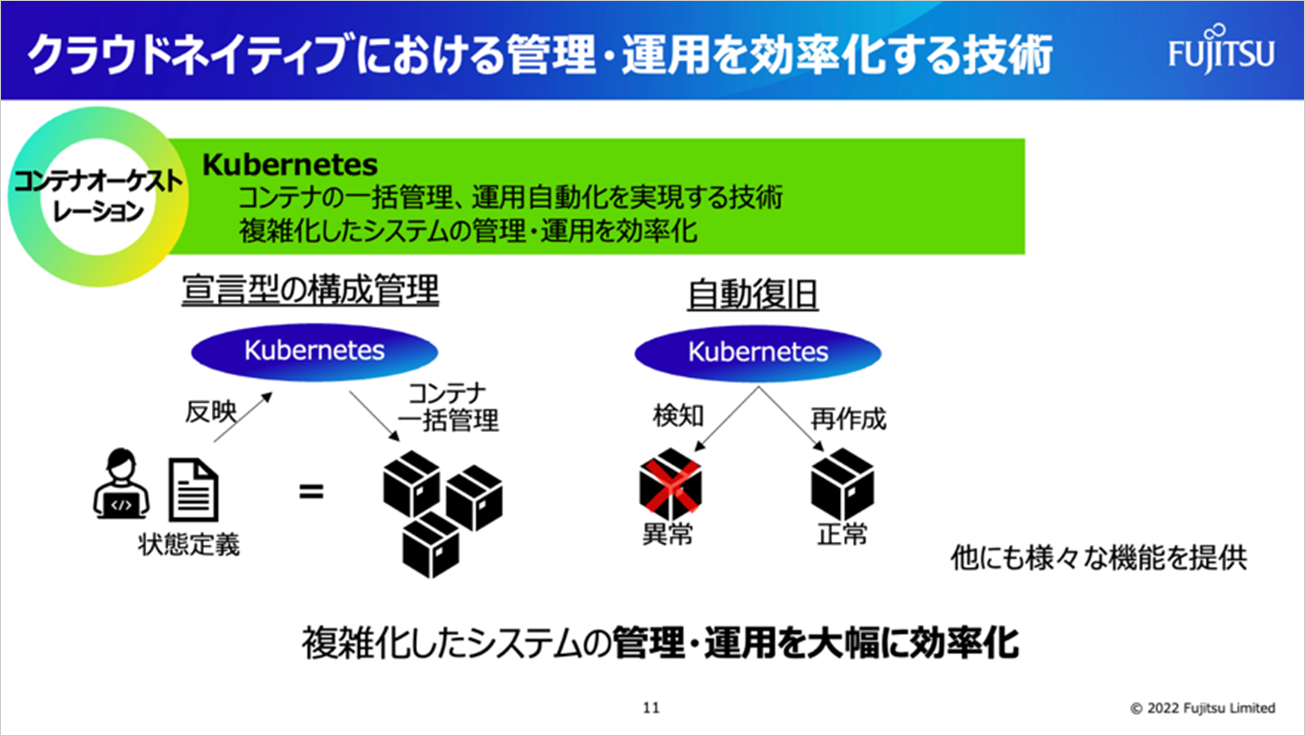

�Ō�Ɂu�R���e�i�I�[�P�X�g���[�V�����v�́A�T�[�r�X���\������R���e�i�̈ꊇ�Ǘ���^�p�̎��������s���A�Ǘ���^�p�̌���������������Z�p�ł��B���݂�Kubernetes���A�Ǘ��E�^�p�̕W���c�[���Ƃ��Ďg���Ă��܂��B��ȋ@�\�̈�Ɂu�錾�^�̍\���Ǘ��v������܂��B����̓A�v����z����������Ԃ��ŏ��ɒ�`����ƁA���̌��Kubernetes����ɂ��̏�Ԃ������I�Ɉێ����Ă����Ƃ������̂ł��B�������u���������@�\�v�́A�R���e�i�Ɉُ��Ԃ���������ƁAKubernetes�����m���Ď����I�ɐ���ȏ�Ԃɖ߂��Ă���܂��B

�ڋq��������F�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�ŁA�V�X�e���^�p�̉ۑ肪����

��������́A�x�m�ʂ����ۂɓ����x�����s���Ă������q�l�̗�����ƂɁA3�̃N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�̊��p��������Љ�܂��B

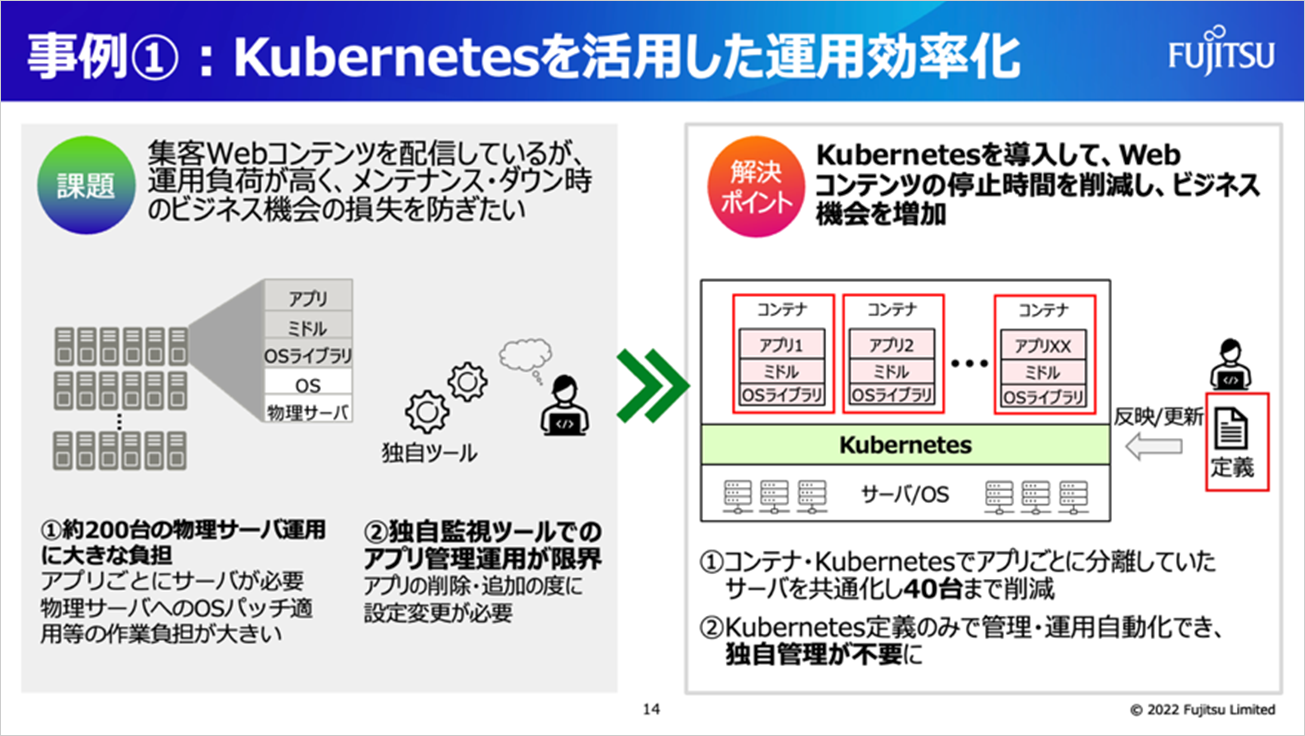

����P�FKubernetes�����p���āAWeb�R���e���c�z�M�̉^�p��������

�ۑ�

�W�q�p��web�R���e���c��z�M���Ă���A�Ђł́A��200��̕����T�[�o�[���^�p���Ă������A�����e�i���X��_�E�����̉^�p���ׂ������A���̌��ʁA�T�[�r�X��~���Ԃ������Ȃ��āA�r�W�l�X�@��̑������N���Ă��܂����B�܂��A�v���̊Ǘ��ɓƎ��̊Ď��c�[�����g���Ă���A�A�v���ύX�̂ǕK�v�ȃc�[���̉��C���^�p���ׂ������グ�Ă����B

�Ή��Ɛ���

Kubernetes���������ƂŁA�A�v���̎��s�P�ʂ��R���e�i�ɂȂ�A���ʂ̃T�[�o�[��OS��ŕ����̃A�v�����N���ł���悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�T�[�o�[�䐔���200�䂩��40��ɍ팸�ł��A�^�p���ׂ��y���B�܂��Ǝ��̃c�[���́AKubernetes�ő�ւł��邽�߁A�Ǘ��E�^�p����{���B�����e�i���X��_�E���^�C���ɂ��AWeb�R���e���c�̒�~���Ԃ�傫�����炷���Ƃ��ł����B

����Q�F�}�C�N���T�[�r�X�ŁA�̔��T�C�g�̏_�����e�i���X��������

�ۑ�

�G���^�[�e�C�����g�n�̔̔��T�C�g���^�c���Ă���B�Ђł́A�g������Ȃǂɂ��ă��[�U�[�������ӌ��̐v���Ȕ��f���@�\�X�V�ƁA����̈����[�U�[�G�N�X�y���G���X����𗼗����������ƍl���Ă����B�����������̃V�X�e���͖��������������߁A1�@�\�X�V����Ƒ��̋@�\�܂ŏC�����K�v�Ŏ��Ԃ�������B�܂��A����I�ȃg���u�����V�X�e���S�̂ɉe�����錜�O���������B

�Ή��Ɛ���

�V�X�e�����}�C�N���T�[�r�X�����āA����������a�����ւ̈ڍs�������B���@�\�ɉe���Ȃ��X�V���s���邽�߁A���[�U�[�̗v�]��v���Ɏ��g�߂�悤�ɂȂ��āA�ڋq�����x�̌���ɂȂ����Ă���B�܂��g���u�����������A�e�@�\���Ɨ����ē����Ă���̂Ŗ��ӏ����ɏ�������A���̋@�\�͌p�����ė��p�ł��邽�߃��[�U�[�ւ̉e�����ŏ����ł����B

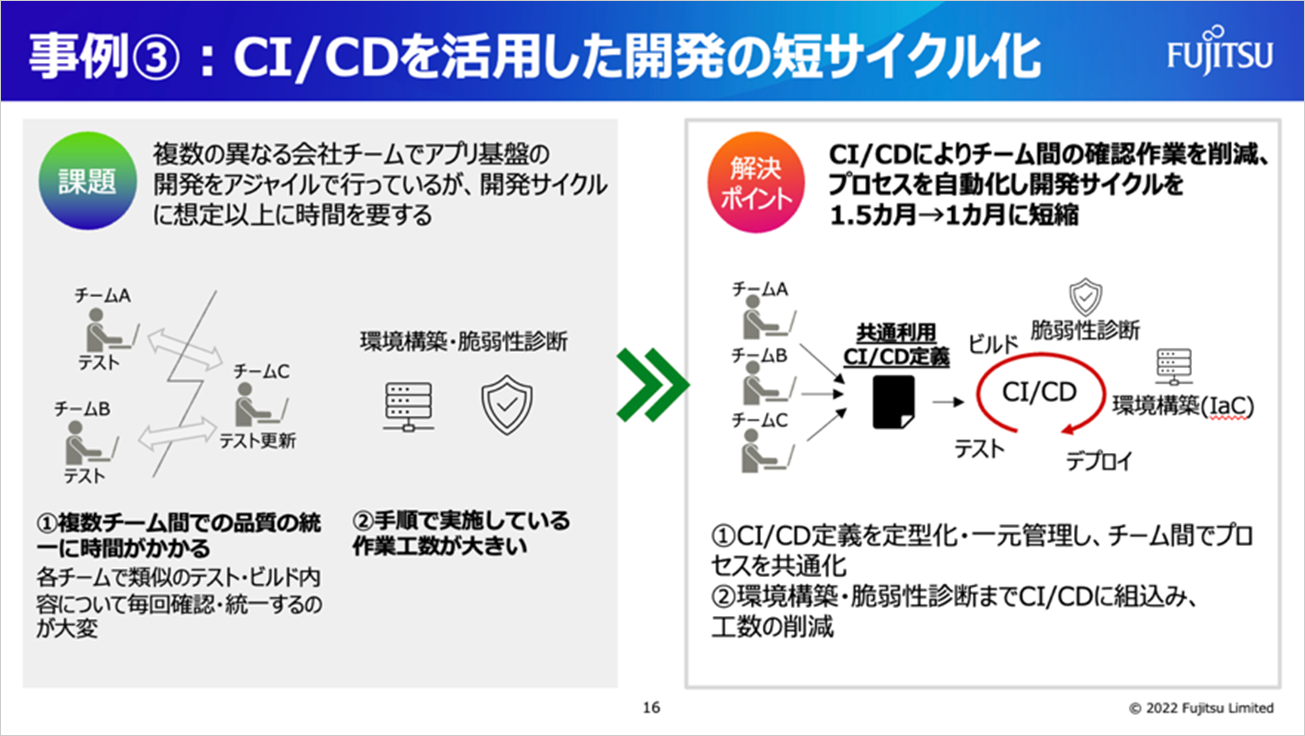

����3�FCI/CD�����p���āA�A�v���P�[�V������ՊJ���̒Z�T�C�N����������

�ۑ�

C�Ђł́A���̕����̉�ЂƂ̍����`�[���ŃA�v����Ղ̊J�����s���Ă����B�J���̊�{�̓A�W���C�������A�����̃`�[���Ԃł̕i������Ɏ��Ԃ�������A�J���T�C�N���ɑz��ȏ�̎��Ԃ�v���Ă����B�܂��菇���{�̍H�����傫�����߁A�e�X�g�̎������Ȃǂ͐i��ł������A���\�z��Ǝ㐫�f�f�Ȃǂ��������ł��Ȃ��܂܂������B

�Ή��Ɛ���

CI/CD�̊��p�Ŋm�F��Ƃ��팸������A��������i�߂��肷�邱�Ƃ�����B�`�[���Ԃł��Ƃ肪������ȕ����́ACI/CD�̏�����`�����ʉ����Ă܂Ƃ߁A�����`�[���œ���������e�Ղɂł���悤�ɂ����B�܂�CI/CD�ɂ́A���\�z��Ǝ㐫�f�f���g�ݍ��߂邽�߁A�����̃v���Z�X�����������čH�����팸�B�J���T�C�N�����]����1.5��������1�����ɒZ�k�����B

�Ȃ��N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�́A�K���E���p����̂�����̂��H

�����̎���̂悤�ɁA�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�̊��p�͐i��ł��Ă��܂����A�S�̂�����Ƃ�͂�܂��܂����p�ł��Ă��錻��͑����Ȃ��̂�����ł��B���̗��R�Ƃ��ẮA�Z�p���������G���W�j�A�����炸�A�ŏ����瓱������߂Ă���A�����������\���Ȍ��ʂ��ł��Ȃ��Ƃ������P�[�X���ڗ����܂��B���̃G���W�j�A�s���̌����ɂ́A��͂�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�̏K���̓��������܂��B

�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�̓���̗��R�Ƃ��ẮA�u�K�����ׂ��Z�p�����ɑ������Ɓv�u�@�\�X�V�T�C�N�������ɑ����A�Ǐ]����ςȂ��Ɓv�u�������������Ƃɑ��ĕ����̎�@�����݂��邱�Ɓv�̂R���������܂��B�G���W�j�A�͂����̓����܂�����ŁA�Z�p�̏K���⊈�p���s���K�v������܂��B

�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�K���̊w�K��i�߂�3�̃|�C���g

�ł́A���ۂɃN���E�h�l�C�e�B�u�Z�p���w�ڂ��Ƃ���ꍇ�A�ǂ̂悤�ɐi�߂Ă����Ηǂ��̂ł��傤�B�����g�̎��s���܂߂��o������A3�̃|�C���g�ɍi���Ă��Љ�����Ǝv���܂��B

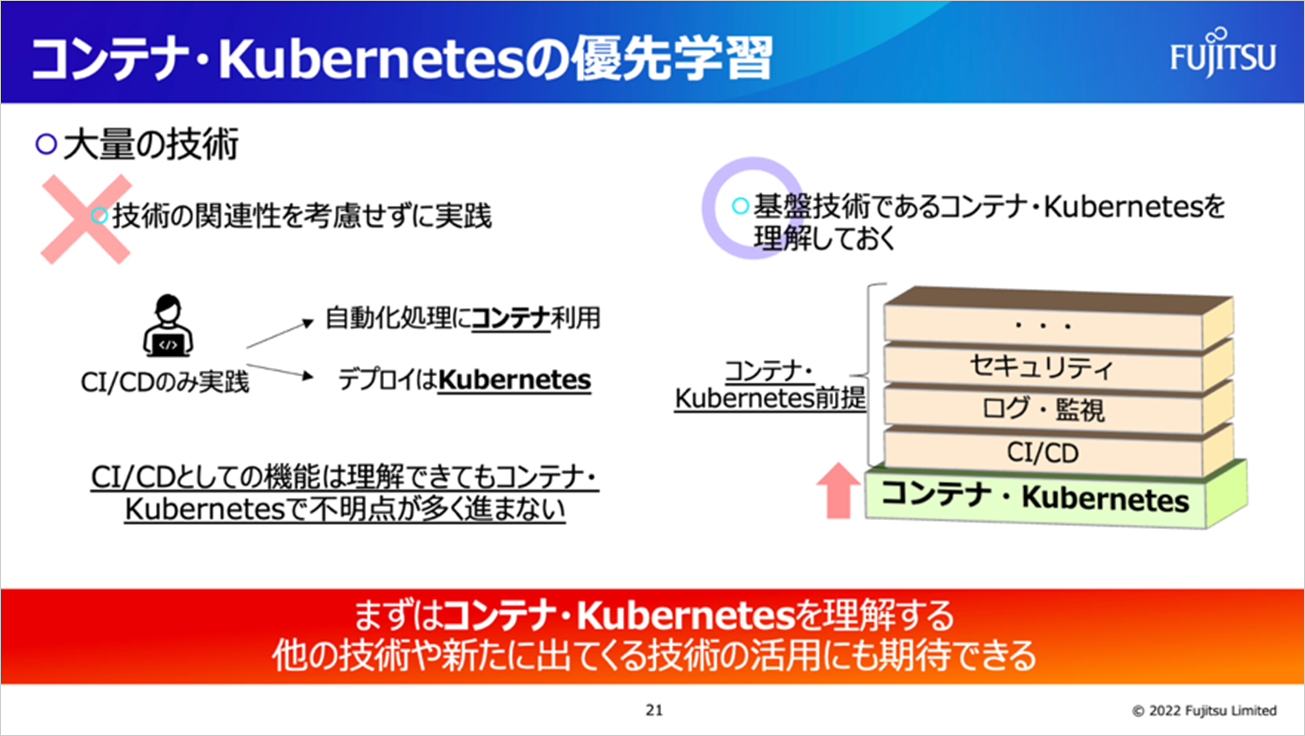

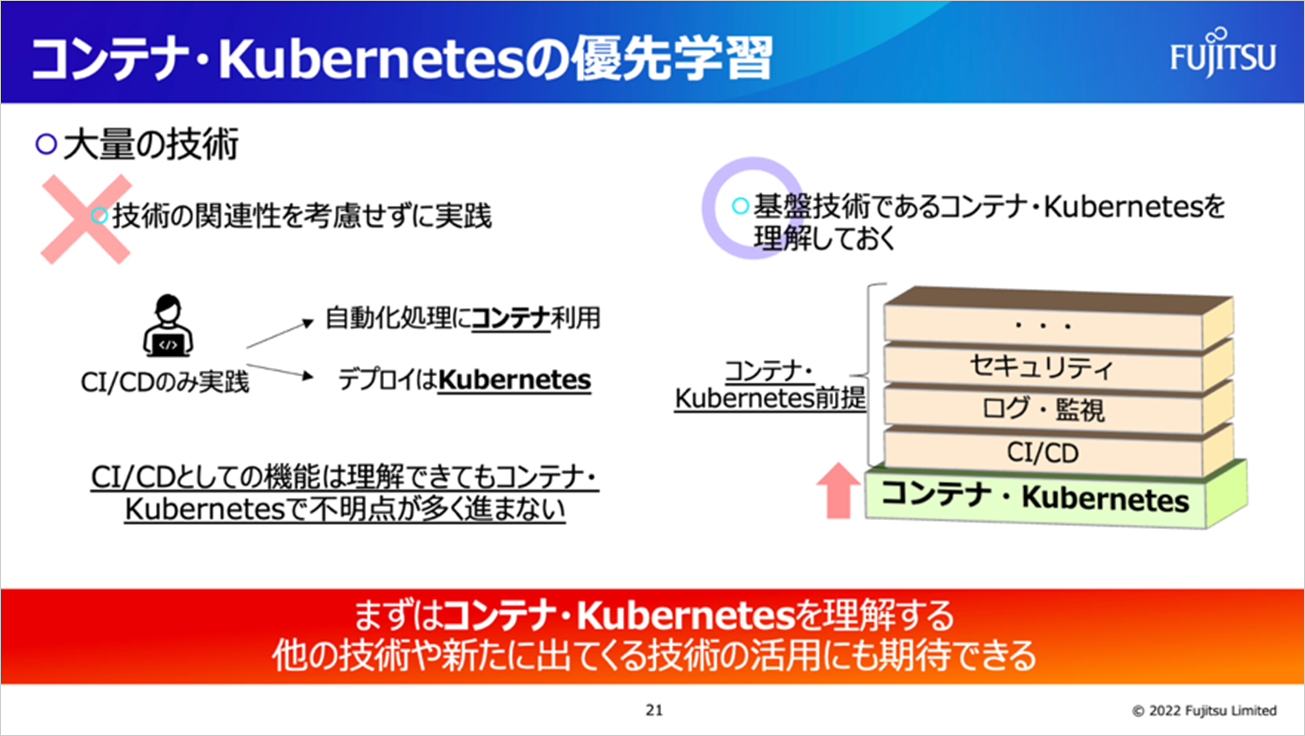

�|�C���g1: �R���e�i��Kubernetes��D��I�Ɋw�K����

�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�́A�K�����ׂ��Z�p�����ɑ����̂ł����A���̂قƂ�ǂ̓R���e�i��Kubernetes�𗘗p�������̂ł��B���̂��߁A�w�K�̃X�^�[�g���ɂ́A�܂��R���e�i��Kubernetes�̊�{�I�ȕ�����D��I�Ɋw��ŗ������Ă������ƁB���̊�{���ł��Ă���A���̋Z�p�⍡��o�Ă���Z�p�ɂ��A�_��ɑΉ����������Ă����܂��B

�|�C���g2�F�����Ŏ��ۂɓ������Ă݂�����������A�������[�܂�

�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�͋@�\�X�V�������̂ŁA�ύX�̊m�F�₻�̎�荞�݂Ƃ�����Ƃ����т��є������܂��B�������Ă̓h�L�������g�ȂǂŔO����Ɏ��O�̉e���m�F�����Ă��܂����B�������A�Ђ�ς�ȋ@�\�X�V�ł��̃h�L�������g���̂����S�ł͂Ȃ��A����̂悤�ɑz��O�̃g���u�����������Ă��܂����B�����ō��́A�u�ύX�̊T�v����������x����������A�Ƃɂ������@�œ������Ă݂�v���Ƃɂ��Ă��܂��B���̕��������ɉe����c���ł��邵�A�������ۂɓ������Ă݂邱�Ƃŗ�������w�[�܂�܂����B

�|�C���g3�F�S�̂�ʂ��ĊT�O��̌n�I�ɔc�����Ă���

�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�ɂ́A�������������Ƃɑ��ĕ����̎�@�����݂��Ă��܂����A�����Ŏ��s����p�^�[�����A�u��������Ŏ������������Ƃ����ׂĎ��H����v�ł��B

�����̂�肽�����Ƃ������}���̂ł͂Ȃ��A�܂��͂ǂ�ȋ@�\�������ĉ����ł���̂��B�T�v�S�̂�ʂ��ė������܂��傤�B���ꂪ�J��Ԃ������ɁA�X�̗v���ɍœK�Ȏ�@�̌��������悤�ɂȂ邵�A�����������ς���Ă������ɒ��ׂė�������͂����Ă��܂��B

�N���E�h�l�C�e�B�u�G���W�j�A�̈琬�ɁA�ϋɓI�Ɏ��g�ޕx�m��

�Ō�ɂȂ�܂����A�x�m�ʂƂ��Ă��A�N���E�h�l�C�e�B�u�G���W�j�A�̈琬�ɂ͐ϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B���ɃR���e�i��Kubernetes�Z�p�҂̈琬�E�����ɂ͗͂����Ă��āACKA��CKAD�Ȃǂ̔F�莑�i�ƘA�g���đ̌n�I�Ȋw�K�𑣐i���Ă��܂��B

����Ɋ�b�̕����ł́ALinux�Z�p�ҔF��uLinuC�v�̎Ȃǂɂ����g��ł���A���ۂɂ���Kubernetes�̎��i���擾�����l����́A�uKubernetes���̂͑O����m���Ă��܂������A����ʂ��ăx�X�g�v���N�e�B�X�Ȃǂ�m�邱�Ƃ��ł������ʁA�����ʓI�Ɏg����悤�ɂȂ����v�Ƃ���������������Ă��܂��B

�����܂ł̎��̐�����ʂ��āA�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�₻�̉\���A�w�K�̃|�C���g�Ȃǂ��A���ڂ낰�Ȃ��痝�����Ă���������K���ł��B���ЊF������A�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p�����p�ł���G���W�j�A��ڎw���āA�܂��̓R���e�i��Kubernetes�̊w�K����n�߂Ă݂Ă͂������ł��傤�B

�\�t�g�E�F�A�v���_�N�g���Ɩ{��

�A�v���P�[�V�����}�l�W�����g���ƕ� ���J����

���J�� �C�V�i�n�Z�K�� �i�K���L�j

2018�N�ɕx�m�ʊ�����Ђɓ��Ђ��AKubernetes���͂��߂Ƃ���R���e�i�Z�p�������A�v���J����Ր��i�̐v�A�\�z���o���BKubernetes���̍\�z��A�b�v�f�[�g����Kubernetes��ł̃A�v���z���܂ň����Ă����B���݂́A�N���E�h�l�C�e�B�u�ȃA�v���̊J������Kubernetes��փ����[�X�܂ł�DevOps�T�C�N����CI/CD�Z�p�ɂ�莩��������T�[�r�X�J���A�Ɩ��x����S���B

�C�x���g���|�[�g

-

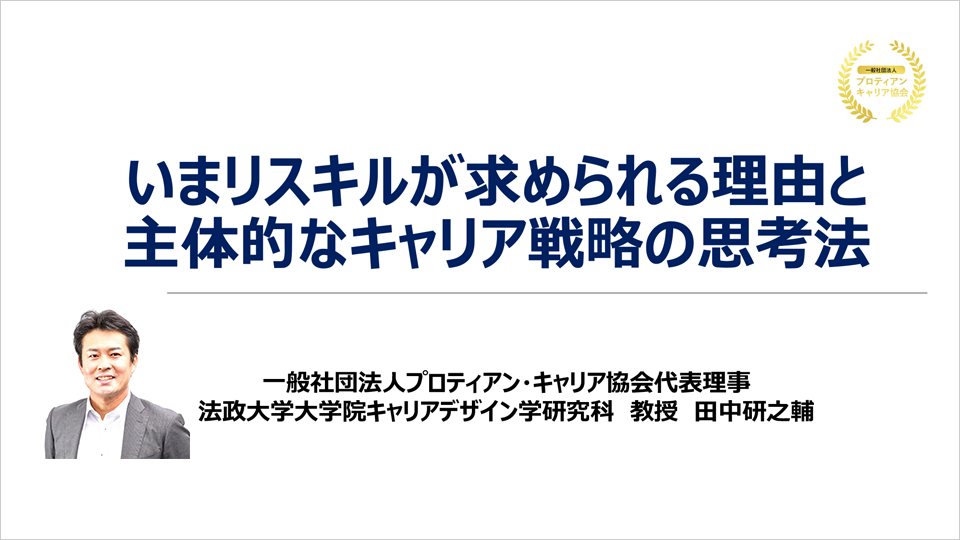

�y�Z�~�i�[���|�[�g�z�L�����A�͑g�D����^������̂ł͂Ȃ��B��������̂ƂȂ��Đ헪�I�ɒz���グ��ׂ��@����w�L�����A�f�U�C���w������

�y�Z�~�i�[���|�[�g�z�L�����A�͑g�D����^������̂ł͂Ȃ��B��������̂ƂȂ��Đ헪�I�ɒz���グ��ׂ��@����w�L�����A�f�U�C���w������

��ʎВc�@�l�v���e�B�A���E�L�����A���� ��\����

������ЃL�����A�i���b�W��\������В�

�c�� ���V�� �� -

�y�Z�~�i�[���|�[�g�z�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p���}�X�^�[�������Ȃ�܂��w�Ԃׂ��̓R���e�i��Kubernetes�x�m�ʊ������

�y�Z�~�i�[���|�[�g�z�N���E�h�l�C�e�B�u�Z�p���}�X�^�[�������Ȃ�܂��w�Ԃׂ��̓R���e�i��Kubernetes�x�m�ʊ������

�\�t�g�E�F�A�v���_�N�g���Ɩ{��

�A�v���P�[�V�����}�l�W�����g���ƕ� ���J����

���J�� �C�V �� -

�y�Z�~�i�[���|�[�g�zKubernetes�́A�N���E�h�l�C�e�B�u�Ƃ����u�l�����v���������邽�߂ɓK�����Z�p������ЃT�C�o�[�G�[�W�F���g

�y�Z�~�i�[���|�[�g�zKubernetes�́A�N���E�h�l�C�e�B�u�Ƃ����u�l�����v���������邽�߂ɓK�����Z�p������ЃT�C�o�[�G�[�W�F���g

CIU�iCyberAgent group Infrastructure Unit�j

KaaS�v���_�N�g�I�[�i�[�E�\�t�g�E�F�A�G���W�j�A

�R �^�� ��

�F�苳��

�F�苳��

�A�J�f�~�b�N�F��Z

�A�J�f�~�b�N�F��Z

�T���v�����

�T���v�����

���[���}�K�W��

���[���}�K�W��

���i�҃C���^�r���[

���i�҃C���^�r���[

�W�����ȏ��V���[�Y

�W�����ȏ��V���[�Y

�R�����i����V���[�Y�j

�R�����i����V���[�Y�j