IT�l�ވ琬�R����

2025.08.18

AI����̃G���W�j�A���g�ɂ���ׂ��_���I�v�l�͂̊�b

AI�Z�p�̐i���́A�\�t�g�E�F�A�J���̌���ɂ��傫�ȕω��������炵�Ă��܂��B�R�[�h������Ɩ��̎��������i�ވ���ŁA�G���W�j�A���g�́u�l����́v�\�\�Ƃ�킯�_���I�v�l�͂̏d�v���́A�ނ����w���܂��Ă���̂�����ł��B

���ɐl�ވ琬�̌���ł́A�u�_���I�v�l�͂͂ǂ�����Έ�̂��H�v�u����Ŋ�����g���[�j���O���@�͂���̂��H�v�Ƃ������ۑ�ɒ��ʂ��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����Ŗ{�L���ł́AAI����ɋ��߂���_���I�v�l�͂Ƃ͉������@�艺����ƂƂ��ɁA���̗͂𒅎��ɗ{����i�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���uLinux�^�I�[�v���\�[�X�w�K�v�ɏœ_�Ă܂��B

�w�K�ɂ���Đg�ɂ��v�l�̏K����ALinux����L����Z�p�̌n���ǂ̂悤�ɘ_���I�v�l���x����̂��𗝉����A���X�̎��H��l�ވ琬�Ɋ������q���g�Ƃ��Ă����p���������B

AI����ɂ�����G���W�j�A�̖����̕ω�

AI�Z�p�̋}���Ȑi���ɂ��A�G���W�j�A�̖����ɂ��傫�ȕω������܂�Ă��܂��B

���Ắu�d�l�ʂ�ɃR�[�h�������v�u���߂�ꂽ�菇����������v�Ƃ�������Ƃ����S�ł������A���݂ł�AI�����p���ăV�X�e���S�̂�v���A�ړI�ɉ������œK�ȍ\�����l���邱�Ƃ����߂���悤�ɂȂ�܂����B

�܂�AAI�Ƃ������͂ȃc�[����P�Ɏg�����Ȃ������łȂ��A���̎d�g�݂�o�͂̍����𗝉����A�Ӑ}�������ʂ��͂��K�v�Ƃ���Ă���̂ł��B

�������������̃V�t�g�ɑΉ����邤���ŏd�v�ɂȂ�̂��A�u�_���I�v�l�́v�ł��B�Ȃ�AI�����̂悤�Ȕ��f�������̂��͂��A���ǂ����ʂ�ɂ͉����K�v�����l����ɂ́A������v�f�ɕ������A�������Ăĉ����ɓ����͂����߂��܂��B

�_���I�v�l�͂́A�c�[�����u�g�����v����u�g�����Ȃ����v�ւƐi�����邽�߂̓y��ł��BAI����̃G���W�j�A�ɂƂ��āA���ɏd�v�Ȋ�b�͂̂ЂƂƌ�����ł��傤�B

AI����ɋ��߂���_���I�v�l�͂Ƃ�

AI�̐i���ɂ��A����܂Ől�Ԃ̌o���⊨�ɗ����Ă������f�̑������A�A���S���Y���ɂ���Ď����������悤�ɂȂ�܂����B����ŁAAI�̓����𐳂����������A�I�m�Ɋ��p���邽�߂ɂ́A�l�ԑ��ɂ����x�Ȏv�l�͂����߂��܂��B

�����ł́A���������v�l�͂̒��j�ƂȂ�u�_���I�v�l�́v�̗v�f����̓I�Ɍ@�艺���Ă����܂��B

��蕪��́F���G�ȗv���������ȃ^�X�N�ɐ蕪����

AI����̃G���W�j�A�ɂƂ��āA���G�Ȗ������̂܂܈����̂ł͂Ȃ��A�����ȒP�ʂɕ������čl����u��蕪��́v�͕s���ł��B

���Ƃ��uAI���g���ċƖ��������グ��v�Ƃ����ڕW���������ꍇ�A��̓I�ɂ́u�ǂ̋Ɩ����Ώۂ��v�u�ǂ̕������{�g���l�b�N���v�uAI�ʼn����������ł��邩�v�ȂǁA�����̗v�f�ɕ����Đ�������K�v������܂��B

���̂悤�ɑS�̑���c�����Ȃ��畔���I�ȉۑ�m�����邱�ƂŁA�����ɉ�������o�����Ƃ��\�ɂȂ�̂ł��B

��蕪��͂́A�v�E�����E�e�X�g�Ƃ������J���v���Z�X���ׂĂɊւ���{�I�ȃX�L���ł���A�`�[���ł̖������S��i���Ǘ��ɂ��傫���v�����܂��BAI����ɂ�����ۑ�����̑����Ƃ��āA������ǖʂŋ��߂���͂ƌ�����ł��傤�B

�����ݒ�́F�u�Ȃ������Ȃ��H�v�������Ō�����

�V�X�e���J����AI���p�̌���ł́A�z��ʂ�ɓ��삵�Ȃ��ɓ��X���ʂ��܂��B����������ʂŋ��߂���̂��A�u�����ݒ�́v�ł��B

�����ݒ�͂Ƃ́A�G���[�̌����������ɒf�肷��̂ł͂Ȃ��A�u���̕����̓��͒l���s����������Ȃ��v�u���f���̊w�K�f�[�^�ɕ肪����̂ł́v�Ƃ����������𗧂āA���ƏC�����J��Ԃ��͂��w���܂��B����AI�̏ꍇ�A�u���b�N�{�b�N�X�����₷�����߁A���ʂ̗����ɂ���d�g�݂𐄑����Ȃ���A�v���[�`����͂�����܂��B

�������������Ɏ蓖���莟��ɑ��삵�Ă��A���{�I�ȉ����ɂ͂Ȃ���܂���B���ώ@���A�_���I�ɉ\�����i�荞�ރv���Z�X�́A�������̐��x�ƃX�s�[�h�����߂邤���ŏd�v�ł��B

���P�T�C�N���F���s����w�сA�菇���œK������

AI��\�t�g�E�F�A�J���ɂ����āA�ŏ��̎����Ŋ����Ȑ��ʂ��o�邱�Ƃ͋H�ł���A���s�₤�܂������Ȃ������o�������ƂɎ菇����@���������u���P�T�C�N���v�̗͂����߂��܂��B

���܂������Ȃ��������R��U��Ԃ�A�u�ǂ��ɖ��ʂ��������̂��v�u�ʂ̎�i�͂Ȃ��������v�Ƃ������ϓ_����Č�������p������ł��B����ɂ��A���̃A�N�V�����͂�萸�x�̍������̂ɂȂ�A�Ɩ���V�X�e���S�̂̌������ɂ��Ȃ����Ă����܂��B

AI�̂悤�Ɍ��ʂɍČ�������������Z�p�̈�ł́A�v���Z�X��_���I�ɍœK������͂��i����M�����ɒ������܂��B���s��P�Ȃ��ނƂ����A���ɂȂ��邽�߂̎����Ƃ��Ċ������p���������A�_���I�v�l�͂̏d�v�Ȉꑤ�ʂȂ̂ł��B

�_���I�v�l�͂�b����uLinux�^�I�[�v���\�[�X�w�K�v�̃����b�g

�_���I�v�l�͂�g�ɂ���ɂ́A���ۂ̊��Ŏ�����Ȃ���A�d�g�݂⓮�쌴���𗝉����Ă������Ƃ����ʓI�ł��B

�����ł́A���̂��߂̊w�K�f�ނƂ��ėL���ȁuLinux�^�I�[�v���\�[�X�w�K�v���A�ǂ̂悤�ɘ_���I�v�l�͂̌���ɖ𗧂̂������Љ�܂��B

�����b�g�@�v�f�Ԃ̈��ʊW�𗝉��ł���

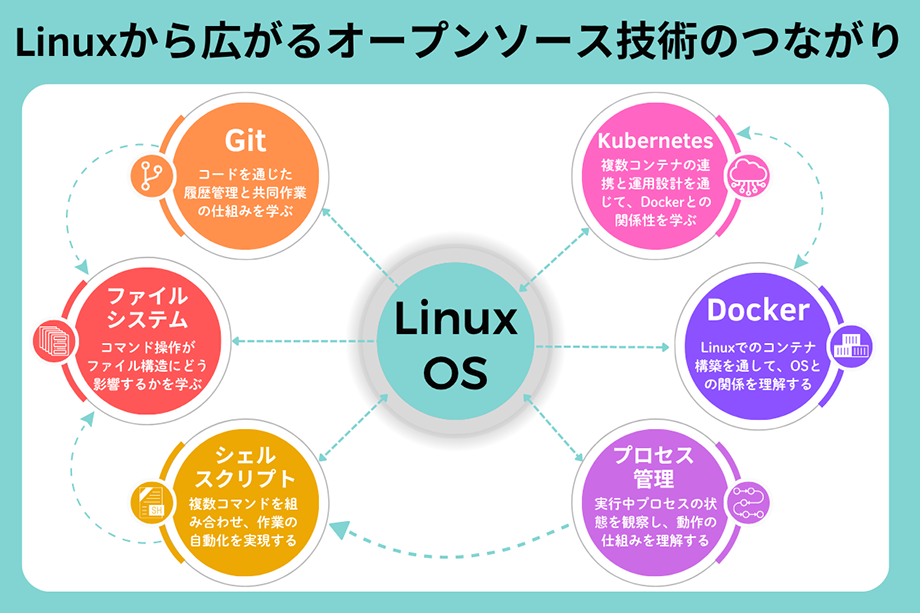

Linux��I�[�v���\�[�X�Z�p�̊w�K�ł́A�P�Ȃ鑀����@�����łȂ��A�V�X�e�����ł̗v�f���m�̂Ȃ����e���W��̌��I�ɗ����ł��܂��B

���Ƃ��A�R�}���h�����ʂ��ăt�@�C���V�X�e���̍\����v���Z�X�Ǘ��̎d�g�݂ɐG��邱�ƂŁA�u���鑀�삪�V�X�e���S�̂ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ��̂��v�������������Ċw�ׂ܂��B�܂��AGit�ɂ��o�[�W�����Ǘ���ADocker�EKubernetes���g�����A�v���P�[�V�����̍\���Ǘ��Ɏ��g�ނ��ƂŁA�����̋Z�p���ǂ̂悤�ɘA�g�������ē��삵�Ă���̂��A���̈��ʊW�����ޗ͂��{���܂��B

�������������́A�g���u���������Ɍ�������肵����A���P�Ă��l�����肷�邤���ő傫�ȕ���ɂȂ�܂��B�Z�p���g�_�h�Ŋo����̂ł͂Ȃ��A�g���h��g�ʁh�Ƃ��ė�������͂���Ă���̂��ALinux�^�I�[�v���\�[�X�w�K�̑傫�ȃ����b�g�ł��B

�����b�g�A�������Ă��菇�v�X�L�����g�ɂ�

Linux�̊w�K�ł́A�����̃R�}���h��g�ݍ��킹�ăV�F���X�N���v�g���쐬����@���������܂��B���̉ߒ��ł́A�u�����v�u�ǂ̏��ԂŁv�u�ǂ̂悤�Ɏ��s���邩�v�Ƃ������菇���A���炩���ߖ��m�Ɍv�悵�Ă������Ƃ����߂��܂��B

���Ƃ��A�t�@�C�����ړ�������O�ɑ��݂��m�F����A���O�����k����O�Ƀo�b�N�A�b�v�����Ƃ������悤�ɁA�G���[��g���u��������邽�߂̏������J�ɑg�ݗ��Ă邱�Ƃ��d�v�ł��B�܂��A���҂��ォ�猩�Ă������ł���X�N���v�g���ӎ����邱�Ƃ́A�\���I�Ȏv�l�͂�����͂̃g���[�j���O�ɂ��Ȃ���܂��B

���̂悤�ɍ�Ƃ̗����_���I�ɐ������A�菇���œK�����Ă����o�����d�˂邱�ƂŁA�������Ăčl����͎͂��R�Ɛg�ɂ��Ă����܂��B�V�X�e���\�z�⎩�������i�ލ��̎���ɂ����āA�菇��v�E��������X�L���͂�����Ɩ��Ŗ𗧂��H�I�ȗ͂ł���ALinux�w�K��ʂ��Ē����ɐL���Ă�����ł��傤�B

�����b�g�B�������T�C�N����̓��ł���

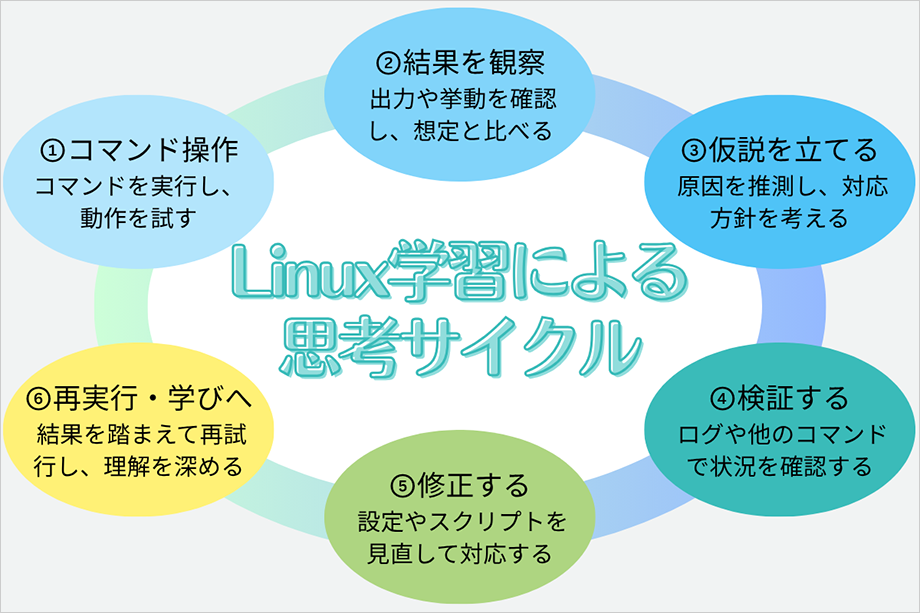

Linux�̑����I�[�v���\�[�X�Z�p�̊w�K�ł́A�v���ʂ�ɓ��삵�Ȃ���ʂɂ����Β��ʂ��܂��B���̂��тɁu�Ȃ����s�����̂��H�v�ƌ������l���A�����𗧂āA�����A�K�v�ɉ����ďC������\�\���̈�A�̗�����J��Ԃ����Ƃ��A���R�Ɓu�������T�C�N���v��̓�����g���[�j���O�ƂȂ�܂��B

���Ƃ��A����R�}���h�Ŋ��҂����o�͂������Ȃ������ꍇ�ɂ́A�u�I�v�V�����̎w�肪����Ă���̂ł́v�u�p�[�~�b�V�����ɖ�肪����̂����v�Ƃ��������������ƂɁA���O���m�F������R�}���h��ς��Ď����Ă݂��肷��ߒ����K�v�ł��B

���̂悤�Ȏ��s����������ʼno����ςނ��ƂŁA�����̐蕪������P��̒�Ă����_���I�������I�ɍs����悤�ɂȂ�܂��BAI��N���E�h�Ƃ��������G�ȋZ�p�����������ł��A���́u�����������C���v�̎v�l�T�C�N���͋ɂ߂ďd�v�ł��B

�����b�g�C�h�L�������g�lj�͂�����ł���

Linux��I�[�v���\�[�X�Z�p�̊w�K�ł́A����ɖ������Ƃ��Ɏ��璲�ׁA�����̃}�j���A���iman�y�[�W�j��Z�p���t�@�����X��ǂ݉�����ʂ��p�ɂɂ���܂��B����������ʂŖ����̂��A�Z�p��������K�v�ȏ���I�m�ɓǂݎ��A�ړI�ɉ��������p���ł���u�h�L�������g�lj�́v�ł��B

���Ƃ��R�}���h�̎g�����ׂ�ۂɂ́A�I�v�V�����̈Ӗ��⒍�ӓ_�A�g�p��Ȃǂ�ǂ݉����Ȃ���A�����̖ړI�ɍ������g������g�ݗ��Ă�K�v������܂��B�p��̃��t�@�����X��t�H�[�������Q�Ƃ��邱�Ƃ������A�lj�͂Ƃ��킹�ď��̎�̑I��͂�������܂��B

���������X�L���́ALinux�Ɍ��炸�A������Z�p����ʼn��p�ł���ėp�I�ȗ͂ł��B����w�сA����l����p�����x����u�ǂ�ŗ�������́v�́A�_���I�v�l�͂̊�ՂƂ��ďd�v�Ȗ������ʂ����܂��B

Linux�^�I�[�v���\�[�X�w�K�ɂ������߂̋��ނƃR�~���j�e�B

Linux��I�[�v���\�[�X�Z�p�̊w�K�́A�_���I�v�l�͂���Ă�y��Ƃ��Č��ʓI�ł��B�Ƃ͂����A�����w�юn�߂悤�Ƃ���Ɓu�ǂ�����������悢�̂��v�u�ЂƂ�ő������邩�v�ƕs���ɂȂ邱�Ƃ����邩������܂���B

�����ł́A���w�҂ɂ����g�݂₷�����ނ�A���ԂƊw�э�����R�~���j�e�B�̗�����Љ�܂��B

Linux�W�����ȏ��V���[�Y�iLinux���勳�ށj

�uLinux�W�����ȏ��v�́A���ꂩ��Linux���w�юn�߂������b��̌n�I�ɐg�ɂ�����w�K���ނƂ��āALPI-Japan�������Ō��J���Ă�����̂ł��B�ŐV�ł�Ver.4.0.0�ł́A�uLinux�����߂ĐG��l�̂͂��߂̈���v�Ƃ����ʒu�Â��̂��Ɠ��e���S�ʓI�Ɍ�������A���K���S�̍\���ɉ�������܂����B

�R�}���h�����t�@�C���Ǘ��A�l�b�g���[�N�ݒ�A�v���Z�X�Ǘ��ȂǁALinux�̊�{�I�Ȏg������i�K�I�Ɋw�ׂ�\���ƂȂ��Ă���A�Ɗw�ł����g�݂₷���̂������ł��BLinux�Z�p�ҔF�莎���uLinuC���x��1�v�̏o��͈͂ɂ��Ή����Ă���A�w�K�̓y��Â���Ƃ��Ă����p�ł��܂��B

�Z�p�I�Ȕw�i��d�g�݂𗝉����Ȃ����������ƂŁA����̕K�R����_���I�ɍl����͂����R�Ɛg�ɂ��Ă����_���A���̋��ނ̑傫�Ȗ��͂ł��B�R�~���j�e�B��ʂ��Čp���I�ȃA�b�v�f�[�g���s���Ă��邽�߁A���S���Ċw�K��i�߂邱�Ƃ��ł��܂��B

LinuC Open Network�i�I�[�v���\�[�X�R�~���j�e�B�j

LinuC Open Network�i�ʏ�LiON�j�́ALinux���͂��߂Ƃ���I�[�v���e�N�m���W�[�ɊS������IT�G���W�j�A���W�܂�A�N�ł��Q���ł���I�[�v���ȃR�~���j�e�B�ł��B

1,000�l�ȏ�̃����o�[���Q������Slack�ł́A���X�����ȏ�������Z�p�I�ȑ��k�A����̍��m�Ȃǂ��s���Ă��܂��B�Q���҂́A����҂���o���L�x�ȃG���W�j�A�A�C���t���n����A�v���J���n�A����ɂ͌o�c�w�܂ő��ʂŁA����◧������𗬂��\�ł��B

�R�~���j�e�B�ł́A����̊��E�Q���AQiita���ł̏�M�A���ނ�F�莎���̊J���v���W�F�N�g�ȂǁA���l�Ȋ������W�J����Ă��܂��B���ł�������g�������グ���e�[�}�ʂ̕��ȉ���́A����I�Ȋw�т���H�̏�Ƃ��Ē��ڂ���Ă��܂��B

���ʂȃX�L����������Ȃ��Ă��A�w�т����E�ւ�肽���Ƃ����C����������ΒN�ł��Q���ł���̂����́B�Z�p�͂̌���ƂƂ��ɁA�G���W�j�A���m�̂Ȃ�����L���������ɂƂ��āA�M�d�Ȋw�т̏�ƂȂ�ł��傤�B

GitHub�^Docker Hub �`���[�g���A��

���H�I�ȃI�[�v���\�[�X�Z�p�ɐG��邤���ŁAGitHub��Docker Hub�̌����`���[�g���A���͊i�D�̊w�K�f�ނƂȂ�܂��B

GitHub�ł́A�o�[�W�����Ǘ��⋤���J���̊�{��̌��I�Ɋw�Ԃ��Ƃ��ł��A���|�W�g���̑����Pull Request�̎d�g�݂�ʂ��ĊJ���v���Z�X�S�̗̂���𗝉��ł��܂��B����ADocker Hub�ł́A�C���[�W�̌����E�擾����R���e�i�̋N���A����ɂ͎���C���[�W�̌��J�܂ł�i�K�I�Ɋw�Ԃ��ƂŁA�R���e�i�Z�p�̎��H�͂�{���܂��B

���������`���[�g���A���ł́A�菇�̔w�i��Ӗ����l���Ȃ�����g�ނ��ƂŁA�_���I�v�l�͂����R�ƒb�����܂��B�����āA���J����Ă����������Ƃɑ��̊J���҂̍H�v�ɐG��邱�Ƃ��ł���̂��傫�Ȗ��͂ł��B

�����̊w�т����ۂ̃v���W�F�N�g�ɂǂ��������邩���l���Ȃ���i�߂邱�ƂŁA���H�I�ȃX�L���ƍl����͂��ɍ��߂���ł��傤�B

�܂Ƃ߁bAI���ケ���_���I�v�l�͂�����ɂȂ�

AI�⎩������������܂��ƂȂ����������炱���A�������E���͂��A�ؓ��𗧂Ăčl����u�_���I�v�l�́v�́A�G���W�j�A�ɂƂ��ėh�邪�Ȃ���Ղł��葱���܂��BAI�c�[���������g�����Ȃ������łȂ��A���̓���̍����𗝉����A�ړI�ɉ����čœK�Ɋ��p�ł��邩�ǂ������A����̃G���W�j�A�̗͂̍��ރ|�C���g�ƂȂ�ł��傤�B

�_���I�v�l�͂���ނɂ́A�^����ꂽ�������Ȃ���̂ł͂Ȃ��A�u�����Œ��ׁA�l���A���f����v�w�т̏K�����s���ł��BLinux��I�[�v���\�[�X�Ƃ��������H�I�Ȋw�K���́A�����I�Ȏv�l�͂�b����̂ɍœK�ȓy��ƂȂ�܂��B

AI����̃G���W�j�A�琬�ɂ����ẮA���������w�т̋@����ӎ��I�ɐ݂��A�_���I�v�l�͂�i�K�I�ɐL���Ă�������̎d�g�݂Â��肪���߂��Ă��܂��B

����́A�u�_���I�v�l�͂����ۂ̋Ɩ���v���W�F�N�g�łǂ��������Ă������v���e�[�}�ɁA�����H�I�ȃX�e�b�v�����Љ�܂��B

�F�苳��

�F�苳��

�A�J�f�~�b�N�F��Z

�A�J�f�~�b�N�F��Z

�T���v�����

�T���v�����

���[���}�K�W��

���[���}�K�W��

���i�҃C���^�r���[

���i�҃C���^�r���[

�W�����ȏ��V���[�Y

�W�����ȏ��V���[�Y

�R�����i����V���[�Y�j

�R�����i����V���[�Y�j