IT人材育成コラム

2025.06.26

クラウド人材をどう育てる?5ステップで学ぶ「インフラ基礎教養」と育成成功事例

DX推進に伴い、オンプレミスからクラウドへの移行が加速し、クラウド前提の開発環境は当たり前となりました。しかし、企業のIT人材育成では、次のような課題が浮上しています。

「クラウド時代に求められる人材像が分からない」

「AWSを扱えるエンジニアがなかなか育たない」

「研修でクラウドの操作方法は教えたが、実務で応用できない」

本記事では、こうした悩みに応える形で、クラウド人材を育てる5ステップと、成果を上げた企業の事例をご紹介します。

クラウド人材育成の成否を分けるのは、Linuxやネットワークなどの基礎技術の習得です。即戦力となる人材を育てたい育成担当者に向けて、実践的かつ具体的な指針をお届けします。

ツール操作だけでは通用しない!?クラウド人材育成の“落とし穴”

クラウドサービスの操作方法を学ぶだけでは、現場で求められる力につながらない――そう感じる担当者は少なくありません。ここでは、ツール操作中心の研修が通用しない理由と、企業が陥りがちな“落とし穴”を解説します。

AWS研修を受けたのに実際に構築できない

多くの企業が初期段階でAWS研修を導入しますが、研修後に「自力で構築できない」「講義を応用できない」といった壁に直面するケースが多く見られます。

その主な原因は、研修内容が操作手順の習得に偏りがちで、基盤となるインフラの基礎理解が不足していることにあります。

ネットワーク構成やアクセス制御、Linuxの基本操作といった「土台」がなければ、実務での構築や設計は困難です。単なる「サービスの使い方」だけでなく、「なぜそうするか」を理解させる教育が求められています。

GUI操作で覚えたためCLIや自動化に対応できない

多くのクラウド研修は、わかりやすさを優先してGUI中心で構成されているため、そのまま実務に入ると、「コマンドライン操作(CLI)ができない」「IaC(Infrastructure as Code)に対応できない」といった課題が生じます。

業務では、効率化や再現性の観点から、CLIやTerraform、Ansibleといった自動化ツールの活用が主流です。GUIだけに慣れてしまうと、こうした現場ニーズに対応できず、学び直しが必要になることも少なくありません。

実践的なスキルの育成ではGUIとCLIの両方を使いつつ、「手動操作」から「コードで管理する思考」への転換を促すことが重要です。

AWSしか知らないため他クラウドやオンプレに応用できない

「AWSは使えるが、他クラウドやオンプレでは手が止まる」――このような課題もよく見られます。特定クラウドのみ学んだ人材は、環境が変わると適応できず、応用力に欠けるケースが少なくないのです。

実際の実務ではマルチクラウドやハイブリッドが一般的であり、サービスの共通点・相違点を理解し、柔軟に対応する力が求められます。

そのためには、クラウド固有の知識に加えて、Linuxやネットワーク、仮想化など、ベンダーに依らない基礎スキルが不可欠です。環境に依存しない「土台」を持つ人材こそが、実践で役立つクラウドエンジニアと言えるでしょう。

クラウド人材の育成にはまず基礎教養が重要

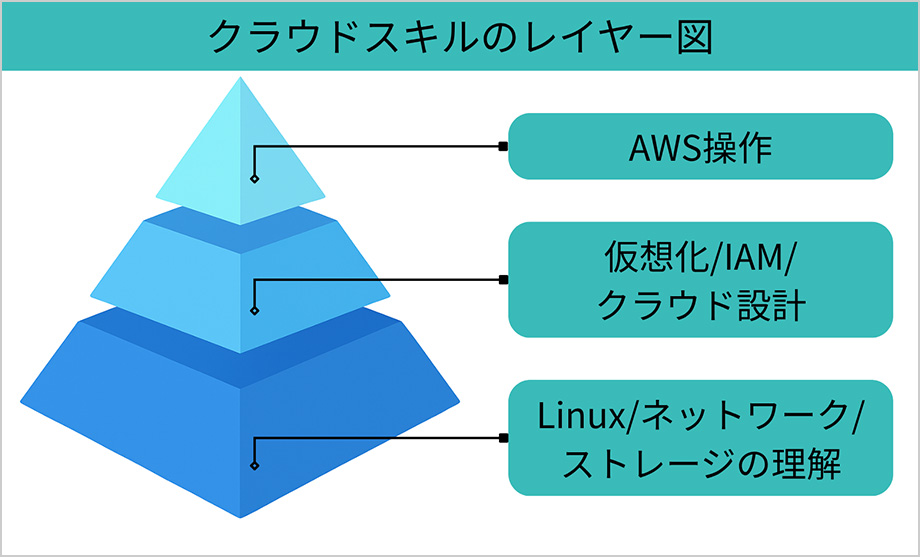

クラウド環境のスキルはAWSなどのツール操作だけに注目しがちですが、それは最上位レイヤーに過ぎません。

実際にはその下に、仮想化技術やIAM(Identity and Access Management)の概念、クラウド全体の設計力があり、さらにその基盤となるのがLinuxやネットワーク、ストレージなどのインフラ基礎です。

クラウドは決して「魔法の箱」ではないため、OSの動作原理やネットワークの仕組み、シェル操作など、地に足のついた技術が必要です。Linuxの基礎を理解している人材は、新しいクラウド技術にも柔軟に対応できます。

クラウド時代の基礎力を体系的に学べる「LinuC」

LPI-Japanが提供するLinux技術者認定「LinuC(リナック)」は、クラウド時代にこそ重要な基礎力を段階的かつ体系的に身につけられる認定制度です。クラウド人材に必須の基礎力を“見える化”する認定資格として、多くの企業研修で活用されています。

例えばLinuCレベル1では、次のような力が身につきます。

- 仮想マシンやコンテナを含むLinuxサーバーの操作・運用・管理スキル

- クラウド環境でのセキュリティ理解と適切な対応力

- オープンソースの文化や仕組みを理解し、業務に活かす姿勢

さらにLinuCレベル2では、より高度な技術力を証明できます。

- Linuxシステムの設計・構築・監視・トラブル対応力

- 仮想化やコンテナの仕組みを理解し、自律的に運用・管理できる力

- セキュリティとシステムアーキテクチャの基礎理解と応用力

このようにLinuCは、クラウド人材にとって必須となるLinuxを軸とした技術群を体系的に学び、習得状況を可視化できます。クラウド環境をブラックボックスにしないためにも、LinuCによって基礎を固めることが、今後の技術習得や応用力の幅を大きく広げてくれるでしょう。

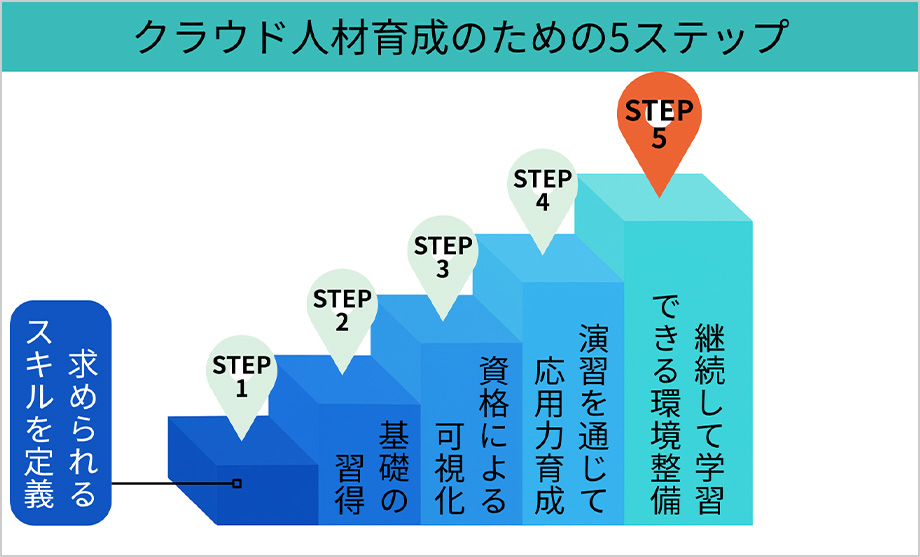

クラウド人材を育成するための5ステップ

クラウドスキルは一朝一夕で身につくものではありません。ここでは、クラウド人材育成を成功に導くための5つのステップをご紹介します。これまでの現場課題を踏まえ、基礎から応用へとスキルを段階的に伸ばしていくための実践的な育成プロセスを押さえておきましょう。

STEP1:現場で求められるスキル要件を明確にする

クラウド人材育成の第一歩は、「何ができれば現場で活躍できるのか」を明確にすることから始まります。

例えば、「AWSが使える」というだけでは不十分です。どのサービスを、どの業務で、どのレベルまで扱う必要があるのかを細かく定義する必要があります。

そのうえで、チームや個人のスキルを棚卸しし、理想とのギャップを可視化しましょう。この工程が、育成計画の精度を高めます。

さらに、「インフラの設計・構築が自立して行えるレベル」「運用保守やトラブルシューティングが円滑に行えるレベル」といった具体的な到達目標を設定することで、研修の方向性や評価指標がぶれにくくなります。

STEP2:ITインフラの基礎力を底上げする

クラウド人材の育成において、意外と見落とされがちなのがインフラの基礎力です。クラウドはあくまでインフラ技術の延長線上にあり、土台となる基礎知識がなければ、本質的な理解にはつながりません。

特に、Linuxを軸に次のような実務直結スキルを意識的に強化しましょう。

- OSの動作原理

- ネットワークの仕組み

- 権限管理

- プロセス制御

- ログ解析

このような知識を確実に身につけることで、「仮想マシンは起動できたが、Linuxの基本操作で手が止まってしまう」といった事態を防ぎ、クラウド環境でも自信を持って対応できるようになります。

STEP3:認定資格で習得レベルを可視化する

スキル習得のペースや理解度は人によって異なりますが、学習の進捗やレベルを客観的に測る手段があれば、人材育成がぐっと進めやすくなります。そこでおすすめしたいのが、Linux技術者認定「LinuC」の活用です。

「LinuC」は、Linuxの知識やスキルを体系的に学べるだけでなく、習得レベルを“見える化”できます。育成担当者には評価基準となり、受講者にとってはモチベーションの維持にもつながります。

社内の教育プログラムと組み合わせることで、学習内容が実務とつながりやすくなり、知識の定着も期待できるでしょう。

STEP4:クラウド環境での演習・実践を通じて応用力を育てる

基礎知識を身につけたら、実際のクラウド環境に触れながら応用力を鍛えるフェーズです。手を動かすことで、理解は格段に深まります。

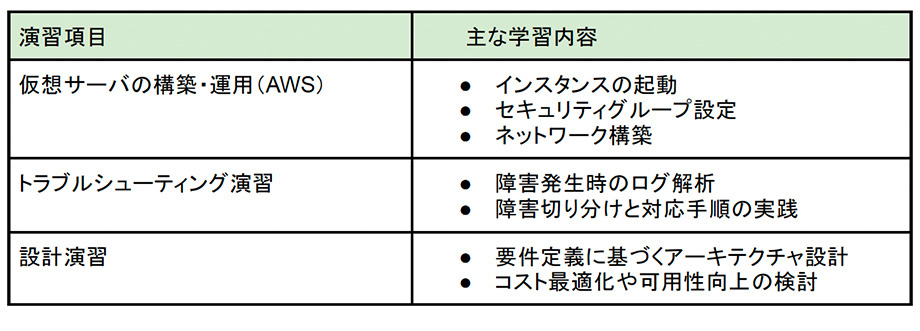

例えば、次のような演習を通じて、現場で必要なスキルを体系的に習得できます。

このような演習を通じて「自ら考える力」を養い、机上の知識を超えた「使える力」を育成するカリキュラムを検討しましょう。

STEP5:配属後も学び続けられる環境を整備する

スキル習得は、研修が終わったからといって完結するものではありません。日々進化する技術をキャッチアップし、最新情報へとアップデートし続けることで、「成長できている」という実感が生まれ、真に貢献できるクラウド人材として定着していきます。

具体的には、定期的な勉強会や社内LT(ライトニングトーク)を制度化し、技術共有の文化を育てるのがおすすめです。育成された人材が次世代の技術者を支える立場になる意識を持つことで、学びのサイクルが回り続ける自律的な組織文化が形成されます。

継続して学び続けられる環境こそが、クラウド人材を一過性ではなく「戦力」として根づかせる最大の鍵となるのです。

>LinuC取得を通じて人材育成に成功した事例

クラウド人材を育てるうえで、LinuCは「学ぶべき範囲が明確になる」「スキルの定着度が可視化できる」といった理由から、多くの企業で人材育成の指標として活用されています。ここでは、LinuC取得を通じて、現場で通用する人材を育成できた企業の成功事例をご紹介します。

業務に直結する基礎力の重要性を実感――マンパワーグループ株式会社

マンパワーグループ株式会社は、未経験からインフラエンジニアを目指す人材育成として、LinuCを軸とした教育体制を導入しました。LinuCレベル1の取得を必須とし、Linuxスキルの可視化と対応力向上を図っています。

月1回のハンズオン研修やチャットツールでのサポート体制を整え、継続的な学習を支援。取得者からは「実践を通じた理解」「通信・セキュリティ知識の習得」「対応スピード向上」など、業務への効果が高く評価されています。

今後はレベル2・3取得も推進し、仮想化やコンテナ対応力を備えた次世代インフラ人材の育成を目指すとのことです。

参考:LinuC取得で未経験からインフラエンジニアに!

新人研修にLinuCを導入し、上位レベルまで支援――コムシス情報システム株式会社

コムシス情報システム株式会社は、仮想化やクラウドなどの技術に対応できる人材育成を目的に、新人教育にLinuCの認定取得を導入しました。レベル1に留まらず、上位レベルの取得にも費用補助や祝い金を支給する制度を整え、段階的なスキルアップを後押ししています。

実際に取得者からは「サーバー構築スキルが業務効率化に直結した」「覚えたコマンドが日常業務で役立っている」といった声もあり、LinuCの学習内容が現場の即戦力として活かされていることがわかります。

今後は、より複雑化する顧客課題に対応できるエンジニアの育成を目指し、LinuCを活用した教育体制をさらに強化していく方針です。

参考:LinuCを新人研修に組み込み、社員の成長の基盤を作る

大規模組織での体系的育成にLinuCを活用――株式会社NTTデータ

日本最大級のシステムインテグレータであるNTTデータでは、全社的な人材育成の一環としてLinuCを活用しています。

具体的には、新入社員向けのオンボードプログラムにおいてLinuxの基礎を学ばせたうえで、LinuCレベル2までの取得を推奨。技術者が「自分の旗を揚げる」ための第一歩としてLinuCが位置付けられており、社内には資格取得を支援する専任チームも整備されています。

LinuCで培った基礎力は、クラウドやマイクロサービスといった次世代領域にも応用可能で、社内外での技術力の証明にもつながっているとのこと。今後はLinuCレベル3などを通じて、アーキテクチャ設計やシステム全体を俯瞰できる高度な人材の育成にも注力していく方針です。

参考:NTTデータが語るエンジニア像とその育成。「旗を揚げる」ことの大切さとは?

まとめ|クラウド時代でも“基礎”が人材育成のカギ

クラウド技術や自動化ツールが進化を続ける中でも、エンジニア育成の土台となるのは、やはり「基礎力」です。GUI操作や特定サービスの知識にとどまらず、OSの動作原理やネットワークの仕組み、シェル操作といったインフラの基本技術を体系的に理解しておくことが、応用力や問題解決力の向上につながります。

こうした基礎を現場で活かすには、演習や設計といった実践的な学びに加え、配属後も継続してスキルを磨ける学習環境が欠かせません。

その育成サイクルを支える手段の一つとして、LinuCのような技術者認定を活用する方法も効果的です。スキルの到達度を客観的に可視化し、学習目標や評価基準を明確にすることで、学びの質と継続性が高まります。

クラウド時代における人材育成では、「学ばせる」だけでなく、「学び続けられる」仕組みを整えることが重要です。基礎から応用、そして自律的な成長へ――。そのプロセスを支える環境づくりこそが、企業にとって真に価値あるクラウド人材を育てるカギとなるでしょう。

認定教材

認定教材

アカデミック認定校

アカデミック認定校

サンプル例題

サンプル例題

メールマガジン

メールマガジン

合格者インタビュー

合格者インタビュー

標準教科書シリーズ

標準教科書シリーズ

コラム(道場シリーズ)

コラム(道場シリーズ)